Finito un romanzo, mi trovo sempre più spesso a pensare che non so bene che cosa pensarne.

Da che cosa dipenda questa mia incertezza è difficile dirlo, ma mi accade sempre più spesso.

E, lo confesso, lo considero un buon segno. Perché uno dei miei problemi è sempre stata una certa furia nel crearmi subito un'opinione precisa, mentre man mano che invecchio mi sembra sia meglio lasciare sedimentare le esperienze, le conversazioni, i pensieri, gli incontri, lasciar maturare la vita dentro di me prima di dire "È così/Non è così (forse)".

Ma per tornare al romanzo (che tra i suoi punti di forza ha indubbiamente il titolo).

Scrivevo a un amico aNobiiano che mi chiedeva che cosa ne pensassi che ogni tanto, durante la sua lettura, ho avuto l'impressione di leggere un gran bel romanzo, specialmente nella prima parte, quella ambientata nella Moldavia degli albori del secolo scorso e poi ad Odessa.

Ma anche e soprattutto perché, in questa prima parte, ci si trova di fronte a un grande affresco familiare e io sono da sempre attratta dalle storie di famiglia.

Dopo alcuni anni a Odessa - dove il protagonista Itsik Malpesh arriva appena adolescente, dopo un lungo e periglioso viaggio, per sfuggire alle conseguenze di un guaio combinato nella natìa Kishinev - la scena si sposta in America. L'approdo nella terra dell'oro, rocambolesco e letterario quant'altri mai, ovviamente da clandestino, dentro un baule che contiene le matrici con incise le lettere dell'alfabeto yiddish che il suo mentore/datore di lavoro/padre vicario Minkovsky spedisce a New York al suo vecchio amico Knobloch perché possano essere utilizzate per stampare un giornale in lingua yiddish, segna una tappa fondamentale nella lunga iniziazione di Itsik.

La sua dura vita da emigrante conoscerà una rapinosa svolta quando dal passato e da una terra lontana e sognata si materializzerà davanti ai suoi occhi, nella sera del suo debutto ufficiale come poeta, quella Sasha la cui forza e il cui coraggio Itsik crede gli abbiano salvato la vita proprio nel momento in cui egli vi si affacciava: nel giorno della sua nascita, durante un violentissimo pogrom, il pugno alzato in segno di minaccia della figlia del macellaio, che aveva allora solo quattro anni, riuscì a placare la sete di violenza e distruzione dei cristiani che avevano fatto irruzione nella stanza in cui la madre di Itsik lo stava faticosamente dando alla luce.

Da quel momento in poi, Sasha Bimko è per Itsik Malpesh la vita stessa: una potente e fiera dea protettrice, una musa elusiva, sfuggente, conturbante che dell'esistenza di Itsik è origine e fine, scopo e significato, estasi e tormento.

Eppure, nonostante immagini bellissime, pagine commoventi, alcuni personaggi ben tratteggiati e convincenti, questo romanzo non mi ha del tutto persuasa. Qualcosa nelle sue pagine è rimasto inerte, materia priva di risonanza. Forse su di me non ha presa il mondo, pur fascinoso e ricchissimo, della cultura yiddish: questo romanzo è prima di tutto un omaggio a quell'universo e alla sua tarvagliatissima storia. Forse la visione della vita che gli è sottesa non riesce a parlarmi. Sicuramente il finale un po' troppo 'americano' mi ha lasciata indifferente, per non dire perplessa.

Mi rimarrà, però, a lungo il discorso che Sasha fa a Itsik nel momento in cui la loro vicenda giunge ad un punto nevralgico e drammatico, e che riassume in modo magistrale la semplice e bruta verità che vede il mondo diviso in due categorie di persone: quelle che dalle bordate della vita traggono forza per creare (non solo arte, ma altra vita, in generale) e quelle che invece quella forza da cui sono stati brutalmente investiti la impiegano per distruggere.

Perché vogliono esorcizzare l'impotenza che ha segnato in modo infausto il loro esordio nel mondo o perché il bagno nel quale si è immersi nei primi anni della propria vita è un bagno tenace, che penetra nei pori della pelle e lascia segni, codici di comportamento e chiavi di interpretazione della realtà che si fa una fatica bestia ad abbandonare, anche qualora li si scopra manchevoli, difettosi o addirittura nocivi, per sé e per gli altri. Soprattutto quando in quel bagno di violenza e distruzione si sia immersi insieme a tutto il proprio popolo, da millenni, portandosi sulle spalle il peso di una storia complessa, tragica, apparentemente senza remissione.

Di fronte alla violenza della vita bisogna scegliere da che parte stare, come rispondere, ed essere pronti a sopportare il peso e le conseguenze della propria scelta, qualunque essa sia.

Sasha decide di spogliarsi di quell'eredità dolorosa del suo passato, sceglie di non fare più da staffetta, di spezzare quella catena di violenza di cui lei stessa è stata troppe volte un anello, ma per farlo condanna se stessa e l'uomo che ama ad un'esistenza che, pur nella sua ricchezza e nella sua generosa apertura agli altri, rimane un'esistenza a metà, fondata sulla rinuncia all'amore della sua vita.

Itsik, forse meno lucido e meno consapevole di lei, non ci riesce, e da quell'eredità di sofferenza e violenza si fa travolgere in un'unica, fatale circostanza, facendosi poi trascinare, giorno dopo giorno, da anni di grigia e quieta disperazione.

La storia, se così fosse stato, sarebbe stata tragica e assai lontana dalla mia sensibilità, ma coerente e rigorosa.

Il finale, invece, in cui tutti i fili si riannodano, gli opposti si avvicinano e l'impossibile diventa realtà, ha un'aria consolatoria e posticcia che rovina non tutto ma molto.

Ancora una volta, peccato.

Peter Manseau,

Ballata per la figlia del macellaio, Fazi Editore 2009, traduzione di Giuliano Bottali e Simonetta Levantini.

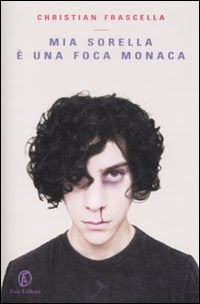

Romanzo di formazione e di educazione sentimentale di un diciassettenne della provincia torinese.

Romanzo di formazione e di educazione sentimentale di un diciassettenne della provincia torinese.